官公河的“身份证”

□周荣华

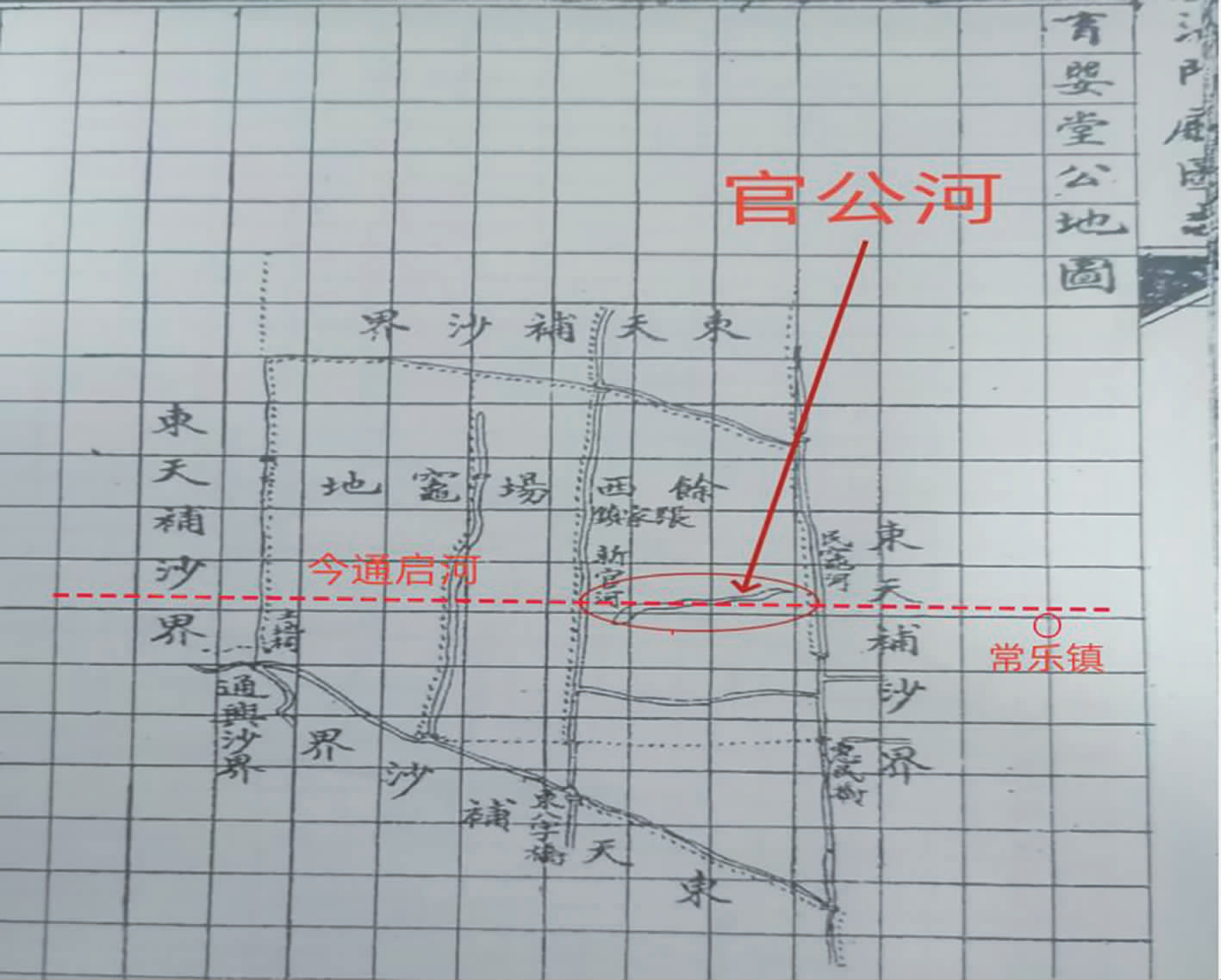

清光绪《海门厅图志》截图

1959年《海门县图》截图

“好得《海门日报》”

由常乐骑电动车回海门,特地过青龙河绕到通启河北岸往西,约三里,过民灶河不远,就是“九龙岛文化湿地”公园,一派新农村景象。官公河村到了,有AAA级景区,内有老兵活动中心、农耕民俗文化馆等,可以在环筒舍体验生活,可以在河边垂钓——真是休闲的好去处。站在水边,可眺望官公河东段全景。如果幸运,还可看到鸬鹚捕鱼,可谓大饱眼福。

通启运河把东北向的官公河一分为二。东官公河畔被称为九龙岛,西官公河怎么样呢?

西官公河,在通启河南,是常乐镇培育村所在。两村之间有继成桥,继成桥为观赏高桥,东西官公河美景尽收眼底。过桥举步往西,是海门现代农业产业示范园,看着里面大型且敞亮的大棚,我不禁感叹现代农业的奇妙。

惊叹间,有一六十岁左右的老农走过。我对他说,你们村好美啊!他高兴地说,好得《海门日报》多年前发了官公河的文章,领导重视,开发商投资,我们自己努力,才有了今天。他见我通东口音,便告诉我,传说他祖上也是通东人,来这里烧盐的。

原来真是灶地

我回到海门,查找资料。原来以为三迁海门在张家镇,没想到张家镇东南三里多的官公河村也是余西场灶地。清雍正年间,把康熙后期涨起的余中场南的一万多亩沙地,判定为海门县地复涨,划给余中。一万多亩,不小的数字,加上河流沙滩,应该有十多平方公里的面积。随即环绕余中灶地快速涨成东天补沙。清乾隆元年,余中并余西,成了余西场灶地。建立海门厅后,东天补沙划给海门,这片土地成为海门厅内飞地。官公河村,当时无此名,属余西场灶地。

翻阅清嘉庆《海门厅图志》,内有记载,户部规定,新涨各沙均归海门厅管辖。所以清末,海门先后管辖沙洲有四十三个之多。

翻阅清光绪《海门厅图志》,内有图三十八页,其中育婴堂公地图、东天补沙图、厅境总图,涉及余西场灶地。其中育婴堂公地图最清楚,其图标题为“育婴堂公地图”,内却注“余西场灶地”,表明“灶地”“公地”混合,系一地二名,两用。“灶地”抽出一定比例的资金给“公地”;所谓育婴堂,系通州城内的,费用由“灶地”承担。“公地”“灶地”,均属通州管辖,便于协调。此情况,海门建厅前就已如此,建厅后,政策依然。

育婴堂公地图内有一横河,位于灶地中部东侧,在新官河与民灶河之间,常乐镇以西,此即官公河。灶地面积不小,东到民灶河,西到连元竖河,北到观音堂东南一线,南到东八字桥东南一线。南北、东西各有六里多。

当地称官公河

翻阅二十世纪初叶之前的文献,均未见“官公”之名。在育婴堂公地图上画出,说明是条较大的河流。严格地说,是清康熙、雍正时期长江小段的部分残留,是微型湖泊;较深的原因,长江流经此处曾产生旋涡,江槽变深;后来长江急剧淤沙南移,形成小型泻湖。这片土地烧盐时间并不长,以草荡为主,生态环境良好,没有淤浅。到清末垦为农田后,农民有罱泥沃田的习惯,官公河的生态得以维护。

清乾隆时期规定,盐场草荡不许开垦为农田。同治、光绪时期,政策放宽,后期提倡废灶垦田,余西灶地最先响应,一批灶户来此成为早期农民。灶户人员不足,海门厅人蜂拥而入。灶地规定,本总灶民必须聚居。十四总灶民居住在连元河畔,后形成磨框镇;十三总灶民居住在新官河畔,清末由于张氏前来开店,形成张家镇,人口逐渐稠密。

官公河之名,出自灶民之口,未见任何官方记载。可能余西盐场收费拨款、育婴堂接受资金有记载,可余西场志等未有面世,是为憾事。

后来,随着官公河区域的快速发展,媒体与文学的作用持续发力,官公河名闻遐迩。官公河之名,有文章说来自“存官充公”。我的通东老乡说是“没官充公”。在官公河打鱼要交税,种河边隙地要交费,割河边芦苇也要付钱。由于“没官充公”,又由于西有新官河、东有灶河,于是老百姓称这条河为官公河。

顺便说一下新官河之名的来源。

余中场南,通江之河称官河。扁担沙并余中,河口形成集镇称官河镇。乾隆十二年,官河镇与河(何)基镇同时没江。海门厅设立后,往南仍有泓沟通长江,称新官河。新官河东二里多,有沟泓运盐运草,叫民灶竖河,初期此处通北海潮水。清中后期政策放宽,民间也纷纷烧盐,故有民灶竖河之名。不久,北海水路闭塞,潮水不通,灶地实际为荡地,往余西场源源不断运送荡草。

读“育婴堂公地图”,发现官公河东不与民灶河通,西不与新官河通,这是为什么?

嘉庆《海门厅图志》记载:“海门各东西横河,大半于河口筑坝,惟发水时掘开二三尺放水,水平仍筑而截之。横河无坝者,不过十之一二。其南北竖河,则宜每岁开浚,以资蓄洩;以达于入江之港,港有名,河不尽有名,兹志。惟载全境诸港,自西而东,以次罗列,而内河即因之可见。”官公河虽是灶地内河,也会按照规矩于河口筑坝,其原因主要是蓄水防干旱。今考察官公河,过民灶河有向东延伸沟渠。在民灶河东,不属于灶地,为干旱时开坝灌溉生成。官公河还是“鱼场”,鱼的“安全”不能不考虑,清代不会一直开通。

清末,废灶兴垦,余西灶地成为农田,不再有荡田。1912年左右,余西灶地划归海门,官公河逐渐露出真面目,是一条保存完好的生态河。 1959年《海门县图》,最为完整地展现了官公河的壮丽面貌。

今天培育村有“海门区官公岛渔庄”,不能说与官公河“鱼场”没有历史渊源。中华人民共和国成立前,灶地与余西人口仍互有迁移;成立后,灶地真正融入海门大家庭,全都拥有海门户籍,全都海门口音。官公河两岸的官公河村、培育村,则成为海门新农村建设的排头兵。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体

苏公网安备32068402000011号 备案/许可证号: 苏ICP备2022036442号-1 互联网新闻信息服务许可证编号:32120210016

苏公网安备32068402000011号 备案/许可证号: 苏ICP备2022036442号-1 互联网新闻信息服务许可证编号:32120210016