海门籍抗日木刻版画家陈九

□陶建明

陈九前排(蹲)右一,安林前排左一

陈九(1916-1943),原名陈肇祖,海门人,木刻版画家,中国新兴木刻的先驱。1937年上海艺术专科学校毕业,师从鲁迅倡导的新兴木刻运动,组织刀力木刻研究会,为中华全国木刻界抗敌协会常务理事,鲁艺第三届学员,华北联大美术系教员,抗敌剧社美术组组长。他以刻刀为枪,以木刻为武器,创作多幅催人奋进的抗日版画,为宣传抗日和唤起民众发挥了重要作用。代表作《光荣的战绩》现收藏于中国美术博物馆。

考入艺专,投身新兴木刻运动

陈九,1916年10月1日出生于海门县西二补乡(现启东市兆民镇通兴村)。他是家中的长子,也是独子。在海门江家镇三益中学读至初二,迷恋画画的他,1934年初中还未毕业,就借用同学朱秀峰哥哥朱秀良的初中毕业证书,考进上海新华艺术专科学校师范系,于是“朱秀良”便成了他的学名。

上海新华艺专师生思想活跃,爱国热情高涨,陈九奔赴上海求学之时,正是鲁迅倡导的“中国新兴木刻运动”迅猛发展之际。“中国新兴木刻运动”被誉为“时代的战鼓”“革命的号角”。

版画,以刀代笔,集绘、刻、印于一体,是绘画中的一个重要门类。鲁迅认为,木刻版画艺术是“好的大众的艺术”“当革命时,版画之用最广”。他大力倡导新兴木刻,他指导过的青年,后来大多成为中国木刻界的中流砥柱。鲁迅是木刻青年们的精神导师,他让热血青年们懂得用木刻刀去表达爱与恨,去抗争,去战斗。就是在这样的大环境下,陈九受到极大的感召,他以木刻刀代做枪,义无反顾地加入了这个没有硝烟的战场。

1936年10月2日至8日,第二回全国木刻流动展览会在上海八仙桥基督教青年会大楼举办,尽管鲁迅那时已病魔缠身,但在8日展览的最后一天,还是抱病前往展览现场,与木刻青年畅谈木刻创作问题。数日后,鲁迅在访友归途中受了风寒,大病突发,于19日病逝于上海寓所。在沪的木刻青年万分悲痛,纷纷奔赴大陆新村鲁迅寓所和万国殡仪馆瞻仰遗容,参加治丧殓仪和送葬行列。陈九和他同学安林等人轮流为鲁迅守灵。

陈九等上海的木刻青年痛失导师,深感责任更为重大。1937年春夏之际,上海新华艺专的学生陈可默、陆地发起组织左翼文艺团体“刀力木刻研究会”,由马达担任技术指导,主要成员有陈九、安林、刘建庵、金闻韶、许冠华、孙风、杨可扬等。据杨可扬回忆,陈九是该研究会的组织者和领导者。在原中央戏剧学院教授安林的记忆中,参加木刻活动的都是进步学生,这个曾同窗三载的老同学陈九,性格开朗,他们一同参观苏联版画展览会,还一起瞻仰鲁迅先生的遗体。

1937年8月13日,日军进攻上海。此时的陈九已从上海新华艺术专科学校毕业,转投国立杭州艺术专科学校,直接插入预科三年级,与原中国版画家协会副主席彦涵同班,成为要好的同学。此时的“朱秀良”开始使用“陈九”这个笔名。

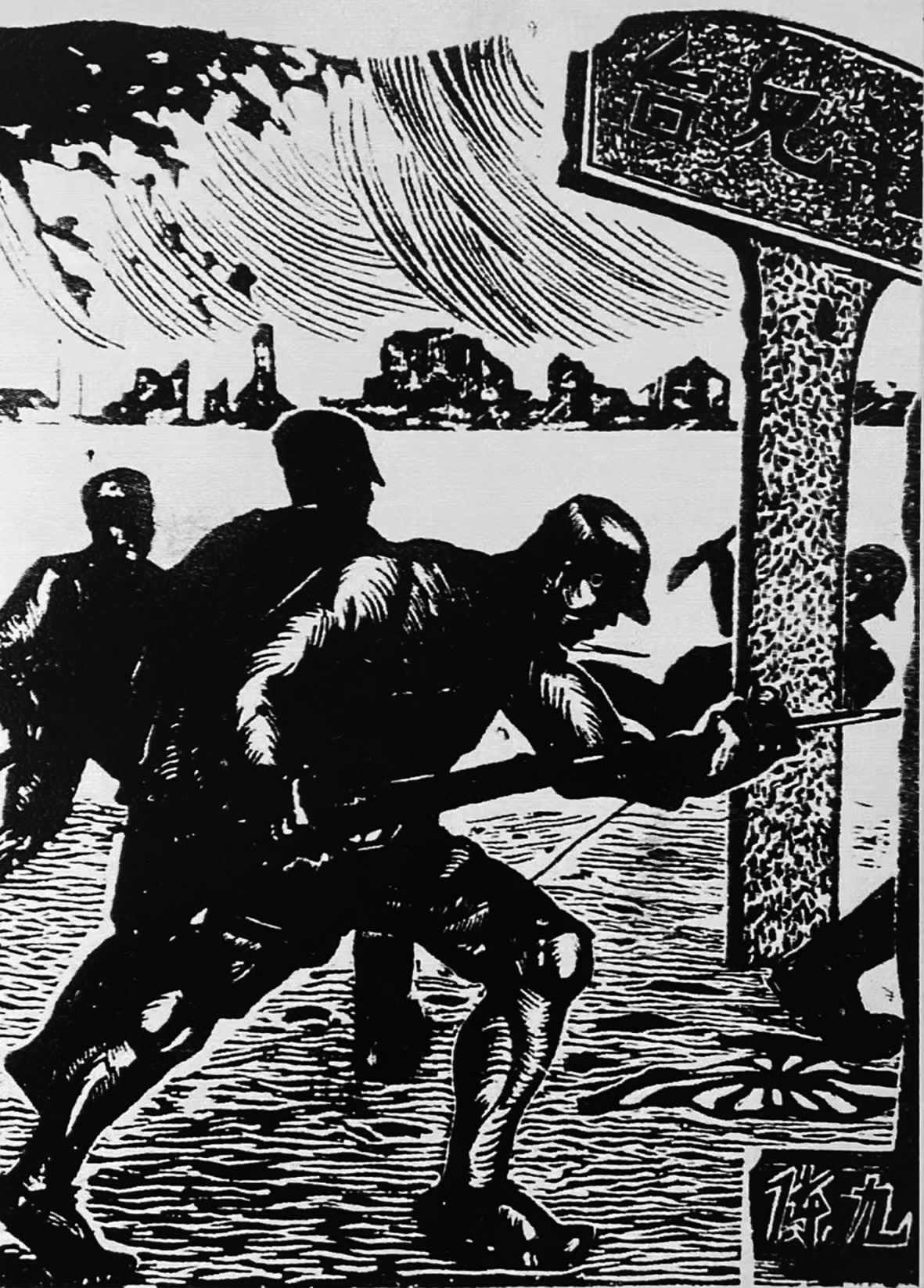

面对日寇的侵略,陈九义愤填膺,用刻刀为枪,刻画出一幅幅高扬正义,鼓舞军民的作品。1938年3月中旬,日军向山东枣庄的台儿庄进犯,关键时刻国民党军与日军展开了殊死战斗,沉重地打击了日军,谱写了国民党正面战场的光辉战例。陈九抓住这一重大事件,立即创作版画《光荣的战绩》(又名《血战台儿庄》),以肉搏的近写场面表现出抗日将士的英勇精神,歌颂了中国军人不畏流血牺牲,抗击侵略者的英雄气概。(该画载于1939年2月《全国抗战版画第一辑》)

据彦涵回忆,上海沦陷以后,杭州告急,因受抗战浪潮和爱国心驱使,他和陈九曾多次讨论弃学从戎,但最终两个人各奔东西,彦涵投奔延安,马达、陈九去武汉在国统区参加文艺界的抗日活动。

在武汉,组建全国木刻界抗敌协会

1938年4月1日,国民政府军事委员会政治部第三厅(简称三厅)在武汉成立,专门负责抗日宣传工作。在副部长周恩来和厅长郭沫若的感召下,很多著名的文化人士都汇集到了三厅。

马达、陈九等一批木刻青年相继来到武汉,通过马达、陈九和武汉的木刻工作者组织的名义,向全国木刻界发信,倡议组建全国木刻家协会,并征集木刻作品,筹办全国木刻画展,很快得到全国木刻界的响应。6月12日下午,武汉的木刻工作者汇聚在汉口民生路花楼街洪益巷内一所名叫“培心小学”的会议室里,举行“中华全国木刻界抗敌协会”成立大会。这是中国新兴木刻运动以来的第一个全国性木刻组织,会员101人,选出理事21人,选举马达、陈九、力群、刘建庵、卢鸿基5人为常务理事。陈九主要负责协会的组织和出版工作。

协会以“组织全国木刻作者发挥集体力量,争取中华民族的自由解放,并巩固中国木刻运动的基础”为宗旨,其办公地点和三厅美术科并作一处。协会成立当天就举办《全国抗战木刻展览会》,展出木刻作品800余件。不久又举办木刻培训班,出版《全国木刻选集》,对培养木刻人才、宣传中国的抗战起到积极作用。

赴陕北,于鲁艺中得到熏陶

中华全国木刻界协会成立不久,日军进攻武汉,拉开长达4个月的武汉会战序幕。1938年8月,武汉会战失利,国民政府迁都重庆,三厅的人员也分批撤往湖南,陈九经八路军武汉办事处介绍,携带几把刻刀和自己的木刻作品奔赴陕北。

陈九先被安排在陕北公学学习。陕北公学是一所以短期培训干部为主,重点培养抗日军政干部的学校。学员经过培训后,即分配到敌后抗日根据地工作。学制开始分为半年的普通班和一年的高级班两种。但随着流亡学生源源不断到来,培训时间缩短为两个月。主要学习《中国革命问题》《辩证法》《社会科学》《统一战线》《游击战》《日本问题》等课程。学习条件非常艰苦,住的是窑洞,吃的是红薯等粗粮,在露天上课。

虽然艰苦,但陈九感到十分充实。在陕北公学他还手把手地教授后来成为版画家、中国版画家协会副主席的李少言。一次在陕北公学开大会时,李少言见到中学时美术教师李又罘,李又罘知道李少言有学习木刻的愿望,便把李少言介绍给与他同队的陈九。陈九极为热情,耐心细致地给李少言看他的作品原作,手把手地教李少言怎样画、怎样刻、怎样拓印,并把他最宝贵的木刻刀——三角刀、园口刀、和平刀送给李少言。李少言如获至宝,多年想学习木刻的愿望得以实现。后来李少言终于走上木刻道路,创作了大型木刻组画《一二O师在华北》等作品,成为版画大家。

经过陕北公学学习后,陈九的思想得到升华。陕北公学毕业后,1939年初,陈九考入鲁迅艺术学院,成为鲁艺美术系木刻研究班第三届学员。当时美术系汇集了力群、马达、沃渣等木刻家任教,木刻成为鲁艺美术系的主要学科。由于陕北的枣树多,易于制作木刻底板,铁钉经过锤打就能制作简易刻刀,鲁艺美术系实际上成为“木刻系”。在鲁艺进步思想和木刻大家的熏陶下,陈九木刻版画技法得到很大提升,西化倾向逐渐减弱,代之以新鲜活泼、明朗朴实、催人奋进的新兴木刻。他与一批鲁艺培养出来的青年木刻家,在艺术内容上歌颂陕甘宁边区人民在共产党领导下所过的民主幸福生活,歌颂抗战敌后军民的英雄业绩;在艺术手段上限制西式版画技法,应用中国传统木刻年画技法,共同形成了大众易于接受的中国新兴木刻“延安学派”。

到晋察冀,血洒抗敌剧社

1939年7月,日寇增兵华北,陕北危急,陈九随鲁艺副院长沙可夫等一批鲁艺师生及陕北公学、青训班、延安工人学校的人员,从延安出发前往晋察冀边区阜平县城南庄创办华北联合大学,陈九在华北联大美术系任教员。在艰苦的敌后办学,把树林当教室,他们捧起书本是学生,背包当板凳,膝盖作课桌;他们拿起钢枪是战士,反“扫荡”打游击,在学习中进步,在战斗中成长。

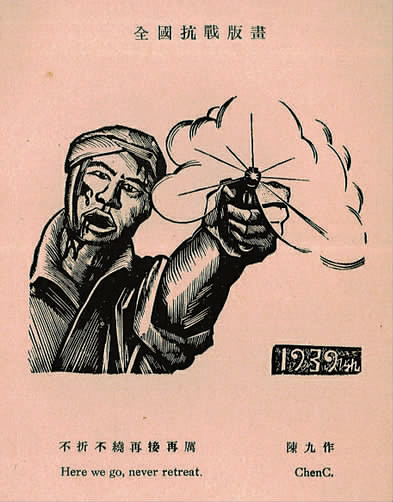

边区军民不畏艰难险阻,不怕流血牺牲,英勇顽强地抗击日寇的大无畏精神时刻震撼着陈九,他以刻刀为武器,创作了一批反映边区军民的抗日版画。1939年他创作的版画《不折不挠再接再厉》,表现一名年轻的游击队员在头部多处负伤的情况下,顽强地向敌人射出了复仇的子弹,线条简洁明快,画面富有强烈感染力,给读者以丰富的联想。

1940年9月12日和9月14日的《抗敌报》上,分别发表了陈九的木刻《敌人望风披靡》和《投降阴谋遭到打击》;同年,陈九还创作版画《保卫晋察冀》,另外还创作了《女宣传员》《女自卫军》《二虎回家》《共同抗日》等抗战题材的版画。

1941年日寇秋季“扫荡”晋察冀根据地后,边区党委提出坚持抗战保卫边区的十大号召,名曰“军民誓约”。为了通俗而形象地进行宣传,陈九与田零、秦兆阳等人依据誓约的每一条共同构思、构图,分工画稿、刻板,采用套色木刻的方法创作了一组“与敌伪作斗争”招贴画和10幅年画,印发至各村,起到了很好的宣传效果。1942年陈九创作的木刻《运输队》获边区文联鲁迅文艺奖。

1942年11月,由于战争环境残酷,华北联大缩编,人员精简到各抗日单位。陈九被安排到晋察冀军区抗敌剧社,任美术组组长。抗敌剧社是晋察冀军区政治部领导的文艺团体,在敌后用演戏的方式进行抗日宣传。陈九和抗敌剧社的同志把艺术当枪,舞台当战场,根据抗日形势的需要,编排群众喜闻乐见、通俗易懂的歌舞、话剧,深入敌后根据地的村寨、山岗、街头进行文艺演出,深受晋察冀边区军民的欢迎。为创作出更加接地气、更真实的边区军民抗日作品,陈九还和抗敌剧社的同志化整为零,分成若干小队,深入到敌占区,与劳动模范、战斗英雄在一起,同生活,同战斗。

在抗敌剧社,陈九不忘与同行交流木刻。1943年3月4日,奔赴晋察冀边区的美术家尤飞虹遇到好友陈九,为了切磋木刻技艺,他把自己在战时空闲时间创作的7张版画,用手工制成小册子作为纪念礼物送给陈九,后陈九又将其转送给同学彦涵。尤飞虹在小序里写道:“从我所有的习作里,实在找不出像样的东西来,所以我只能将近作的几幅送给你,好在醉翁之意不在酒,留作别后的纪念品吧。第一幅是描写敌占区的孩子贫困饥饿的状态;第二幅是子弟兵向老乡作报告的情形;第三幅的标题是‘沟里泪’;第四、五幅是锄禾日当午这首诗的插图;第六幅是子弟兵在树林里休息;第七幅有枯树和烧掉的房子,并以山顶上的哨兵来表现晋察冀战斗的乡村。”彦涵拿到这本画册后在册页中标注:此册很珍贵。

1943年9月,晋察冀边区遭受规模最大、最残酷的大“扫荡”。日寇纠集10万日伪军,采用铁壁合围、梳篦战术,施行烧光、杀光、抢光的“三光”政策,从四面八方向晋察冀边区腹地阜平扑来。为了瓦解敌人的阴谋,边区命令军民立即行动起来,坚壁清野,奋起反击,开始反“扫荡”。抗敌剧社每人发了一颗手榴弹,随军区机关转战。

晋察冀军区部署三分之一兵力转到外线,从侧翼打击敌人;将三分之二的兵力留在内线,以连为单位分散配置,同民兵结合,开展游击战,消耗敌人。部队采取奇袭、伏击等战术,运用地雷战沉重地打击了敌人,粉碎了日伪的一次次“扫荡”。就在敌人开始撤退,反“扫荡”即将胜利的时候,抗敌剧社分散活动的两个队与敌寇遭遇。11月底,抗敌剧社随机关由灵寿境内的曼山一带出发,强行军一昼夜回到阜平的西部山区。12月1日,抗敌剧社在胭脂河畔的一个名叫坡山的小山村遭到敌人奔袭,突围中音乐队副队长赵尚武牺牲,陈九不幸被俘,后英勇不屈,壮烈牺牲,时年27岁。

陈九虽然一生短暂,但他的作品永存于世,他创作的《光荣的战绩》现收藏在中国美术博物馆。他用木刻刀刻下心中的呐喊,刻下冲锋在前的战士和不屈不挠的中国军民,向世人告知中华民族是坚不可摧的。如今祖国山河无恙,这些作品承载的精神内涵,给我们留下巨大的财富。

参考资料:

1. 施盛夏《刻刀作枪上战场》

2. 李少言《在战斗中成长》

3.《抗敌剧社实录》军事译文出版社

4. 赵堂伟《硝烟中遗存的版画》

全国抗战版画《不折不挠再接再厉》

全国抗战版画《光荣的战绩》

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体

苏公网安备32068402000011号 备案/许可证号: 苏ICP备2022036442号-1 互联网新闻信息服务许可证编号:32120210016

苏公网安备32068402000011号 备案/许可证号: 苏ICP备2022036442号-1 互联网新闻信息服务许可证编号:32120210016