海门天然河沟,流不尽悠悠乡愁

□沈碧天

题记:笔者以纪念第三十一届“世界水日”和第三十六届“中国水周”为契机,用数月时间考察海门全区河道、港沟,重点关注天然河道,记录、梳理其历史沿革、人文故事;盘点成功案例、挖掘存在问题、探索治水和水资源利用办法,呼吁社会各界积极投身到护水、净水、节水行动中,携手共护母亲河,留住我们的悠悠乡愁。

文中图例除标注时间外,其余为2023年2~4月所摄。为方便查找,文中的行政区划,沿用了调整前的名称。

海门虽无山,但水源丰沛。这里东临黄海、南接长江,长年雨量充沛。这里经泥沙涨积而成陆,历经沧海桑田。

在泥沙涨积中,海门城乡留下了不少长短不定、走向不规则的天然海泓遗迹,如四甲镇的龙游沟、瑞祥镇的连元沙河、常乐镇的官公河、三阳镇的黑沙泓等。还有大小民沟、围绕乡村民居的四汀宅沟等遍布城乡各地,星罗棋布、不计其数。

海门人工开挖的如老运盐河、通吕运河、海门河、海界河等众多河道已为人熟知,本文不作赘述。

天然河沟,底蕴深厚

海门的每条河沟几乎都有美丽的传说和精彩的故事。

应该说,官公河在海门境内的天然河道中名气最响了。该河位于常乐镇西北部约两公里的官公河村,为海门成陆时天然海泓遗存。这里鱼肥景美,恍如世外桃源;这里富含更多的人文元素:抗战时期官公河区域建立的顾国民(又名顾大头)民兵游击队,利用“迷魂阵”般的有利地形与水域坚决抗击日本侵略者;出生于官洪村(现官公河村)的陆飞鹫与其同胞五兄弟于20世纪三四十年代同仇敌忾、前赴后继,投身革命事业。

近年来,官公河村注重乡村振兴、整治生态环境,获得“江苏省美丽乡村”“海门区文明村”等荣誉称号。“九龙岛文化湿地”由该村企业家、文史爱好者陆玖投资开发,内含的江海农耕历史文化长廊、知青史料馆、红色驿站、天然渔场等各种展馆设施令参观、垂钓者流连忘返。

青龙河,为1765年前后涨沙形成的天然河道。北起四甲镇,贯穿平山、常乐、三厂,南至青龙港,入长江。形似青龙,蜿蜒数十里。目前保存完好。

黑沙泓,位于三阳镇永平村,与常乐官公河同一纬度,为远古海泓遗迹。全长约1公里,最宽处10余米,河道犹如体形修长的大黑鲨由西往东游弋,故名“黑鲨泓”。

黑沙泓全景(摄自卫星地图)

永平村位于三阳镇西北约2公里,是全国政协原副主席季方的故居所在地。1940年,这里曾成立启海地区第一个中共支部。支部成员以该村为中心向海门、启东民众宣传抗日并建立永平村抗日自卫队,以星火燎原之势长期开展抗日救亡活动。

涨沙成陆后自然形成的三兴河,俗称“黄毛蟹河”。河道全长约7公里,宽约10米。由余东镇庄烈村东侧及包场镇勇敢村西侧呈“S”形弯曲向南,经余东大圩、长圩及万年镇中圩村、余东六圩村后向西南进入万年万盛村,直至南侧的通启运河止。该河不可与上游约40公里的海门工业园区三星镇上的三星河混淆。

三兴河万年镇万盛村河段风景宜人,恍若世外桃源

该河所产三兴(商标为“三兴”)河蟹,相传因清末状元、实业家张謇赴京时赠予帝师翁同龢再转送光绪皇帝及慈禧太后共同品尝等经历而成为名闻遐迩的土特产。

2023年2月19日上午采风三兴河,经万盛村书画装裱店老板高祥领路,笔者来到位于该村西南侧的万盛桥。这座水泥桥因年久失修栏杆多有破损。桥下即三兴河道。

桥南筑“万盛桥伏击战纪念碑”石碑一座,顶上立有醒目的红五星。细看碑铭——噢!原来,1947年12月12日在该桥附近曾发生过“我东南警卫团、海中区队毙敌(国民党省保六中队)70余人,粉碎敌人‘冬季驻剿’阴谋”的激烈战斗。

中午在高老板好友、树勋镇和平村铜器制作老工匠张庆宏师傅家用餐。主人用三兴河蟹盛情款待。河蟹无论大小,观之黄毛白肚,嚼之蟹壳坚硬无比,品之膏肥味鲜,不禁拍案叫绝。“三兴”河蟹果然名不虚传!

连元沙河,应该是海门境内的最长河道,但分为多段并赋予不同名称,是一条鲜为人知、年代久远的天然(主要在瑞祥镇至海门开发区段)兼人工(主要在青东河段)河道。

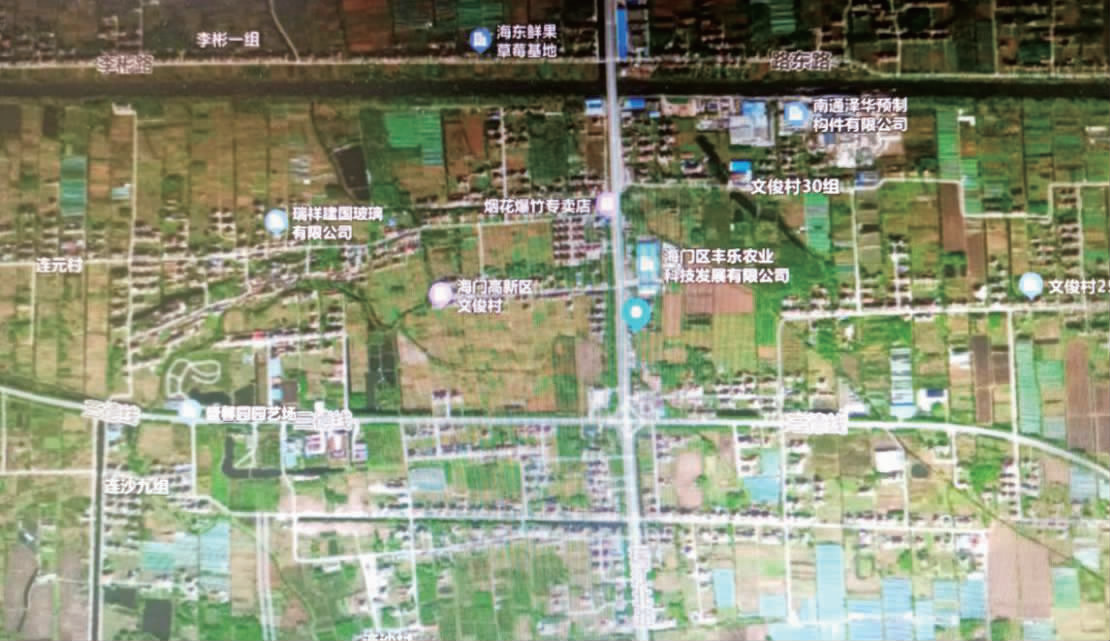

该河起始于通州区二甲镇木行头村,往南穿越海界河,流经瑞祥镇西侧起蜿蜒曲折,至德胜镇连元村东北起“兵”分三路:一路东线最长——由文俊村西北端始,向东南延伸穿越瑞江北路及三德公路,进入常乐镇颐生村,至三厂街道孝威村(文俊村至孝威村段称“斜河”)、在海门河南侧一路往东,至临江阳应村西侧与南北向的十八匡河(孝威村至十八匡河段称“青东河”)汇合后往南进入长江;一路南线较长——先往西北转大弯再往东南穿越长江北路进入占仁村往南,再穿过瑞江路于河海路止;一路中线最短——由文俊村西南侧流往东南,穿越瑞江北路及三德公路,至八南村与双桥村之间渐渐消失。

连元沙河河道“兵”分三路(摄自卫星地图)

人工河道通常规划有序、整齐划一,天然河道通常走向不定、形状不规则,却往往具有自然美、曲线美、内涵美,特别耐人寻味、引人入胜。所以画家、摄影家特别喜欢到天然河道采风、创作。

曾经港汊,风光无限

圩角港,旧址位于海门镇正南方,即今圩角河香港路桥北侧位置(见地图红线区域)。由桥上往北远眺,仍依稀可见旧港口开阔水面。

海门城南、西南诸旧港口位置(据2000年版《海门市地图》)

清乾隆年间,海门正南方有沙丘隆起,人们套圩围垦,人称“圩角沙”。十九世纪中叶垦民大量迁入,由经商有方的施敬轩和医术高明的杨安震两家领头设店并渐成小镇,名“圩角镇”。为排涝引水及货运所需,由海门厅至圩角沙沿着港槽疏浚开挖大河,称“圩角河”。后长江口便有了供江船货物运输停靠的“圩角港”。

张謇先生曾从常乐镇经海门县城茅家镇,沿着圩角河前往圩角镇、圩角港至少有12次之多,因问疾、借债、赈灾事而与施、杨两人过从甚密。20世纪初,张謇创办的大生轮船公司在圩角镇西首建房造桥,开设轮埠,使圩角港一度成为海门主要通江港口之一。

2008年10月所建的“张謇大道”(自静海路南秀山路口起至长江堤岸),正是为纪念张謇曾多次走过的这条路。

海门城西南曾有宋季港、灰扒港、牛洪港等港口。这几个港口的成名与一段发生在抗战时期“宋季港军民营救失事美机飞行员”的惊险故事有关,本文不再赘述。

宋季港,旧址位于三圩村23组与季港村之间、宋季河南端(见地图绿线区域)。宋季河在富江南路建设中逐渐压窄后被截断一部分,而截断处就是宋季港旧址。

灰扒港闸,建于20世纪60年代。旧址位于滨江街道(原三和乡)三南村6组(见地图蓝线区域)。

据家住三南村社南路北、93岁的施耀文先生回忆:灰扒港历史距今有150年左右。五六十年前,在家中能听到灰扒港南侧不远处那江水东流时的“哗哗”声。在江边割芦苇时曾多次目睹江岸轰然坍塌的景象,现在想来仍胆战心惊!

牛洪港的旧址位于三南村28组、牛洪镇南侧。毗邻通州区、南通经济技术开发区(见地图紫线区域)。

牛洪港水面开阔港湾宽大,为海门历史较早的长江通商口岸之一,是当时沪海之间重要的水上交通枢纽,真的是牛!(参阅2022年11月17日《海门日报》副刊,何惠石撰、陈新龙摄的《发现牛洪港》)

由于南通狼山突出于江面致长江北入海口水流减缓,江岸易积泥沙又导致牛洪港周边涨沙极快。不足百年,江岸极为罕见地向南推移了数公里。牛洪港很快闭港并先后被南通农场(现南通开发区)、海门种羊场分场及江心沙农场所替代……牛洪港终被淹没于历史的长河中。

位于海门西南的牛洪港旧址,东建液化气管道,西即将通火车

位于海门城区东南、长江边的青龙港自1806年起成为港口,1888年进入商业航运阶段。1900年,张謇兴办大生轮船公司打破英商垄断,发展了长江口的中国航运事业。

青龙港轮船年载客量从解放初期的几千人次,至20世纪七八十年代达到300多万人次。

上海的轻纺工业及商业经济一直领先全国,大都市的繁华及铺天盖地的时髦商品吸引着海门人乘船赴沪采购商品。

数十年后,泥沙淤积、航道不畅,加上海门港海太汽渡通航,青龙港码头的历史使命随之终结,但青龙港承载的几代人的情感记忆极难忘怀!

目前,作为海门区沿江生态景观带重要项目,青龙港1806文旅景区项目正在如火如荼建设中。在这片占地30万平方米的生态绿地上,张謇文化、老码头工业文化已逐渐彰显,海门人尘封的码头记忆再次被唤醒。(参阅2012年9月3日A7版,凌波撰摄的《永远的青龙港》及2022年7月7日《海门日报》副刊,曹菊撰写的《你好,青龙港》)

还有灵甸港、太平港……

以水兴城,久久为功

近年来,海门水利部门规划、宣传、建设等多渠道并重,以“功能达标、水流通畅、整洁生态、管护到位”为工作目标,大力打造生态河道建设与保护工程,推进水利高质量发展,全区的人工河道面貌显著提升,水环境得到明显改善。

整治后的通沙河(东洲菜场南侧河道)

如:三星镇光荣村、常乐镇玉竹村、悦来镇启文村等乡村重视措施落实,积极行动起来,按照水利部门整治标准整治脏乱差河道,既抓严格治理,又抓长效管护,督促村民携手共建净水园,取得显著进步。

如:穿越海门城区的重要河道——圩角河(亦称“东洲河”),由原本因工业废水偷排、禽畜养殖及居民生活污水随意排入而污浊不堪,直至海门生态环境等部门展开科学有效的治水改造工程、推进“河长制”由专人负责河面清污、张建伟环保志愿队对圩角河长年清污、市民自觉践行“绿色海门”抵制向河道抛洒杂物现象,终使今日的圩角河“颜值”得到大提升。

耳目一新的海门母亲河——圩角河

还有府南绿廊、謇公湖……皆为海门胜景。

然而也应看到,农村和城区的一些天然河沟被忽视了。现实中受“要致富,先修路”思维影响,社会各界人士包括路桥、住宅建设单位大多对天然河沟颇为轻视,挤占填埋行为时有发生,如:位于海门城东南的天然河道——竖积河(根据老地图显示及河道弯曲特征,该河疑为连元沙河城南延伸段),从培民至江沙村之间原总长度约5公里,目前被北侧的东布洲路等道路及住宅区挤占后仅存至不足1公里;如:招商国际叶语花园东侧等一些比较隐蔽的天然河沟被建筑垃圾填埋……

大量的天然河沟被填埋,导致一些大河难于承载突如其来的连续暴雨雨量,最终形成大面积涝灾(当然还有高层建筑地基普遍高过道路、某些输水管道管径不足及路边雨水箅子经常堵塞等原因)。这个问题城区更为严重。比如遭连日暴雨后,海门老城区多个多层住宅小区通常会“水漫金山”。

城乡建设,不能以破坏生态环境为代价。如何在城市道路及农村农田规划、建设中保护好天然河沟,是摆在我们面前的一道难题。将保留河道与整治河道相结合,才是最理想的方案。而且这是一项需长期坚守的工作,即久久为功,搞短期突击、做表面文章行不通。

唐朝时安徽泾县人汪伦闻李白至宣城,欣喜之余修书相约:“先生好游乎?此处有十里桃花;先生好饮乎?此处有万家酒店。”诗仙欣然而至,不料汪伦如实告之:“桃花者,实为潭名;万家者,乃店主姓万。”李白听后非但不怒,反而大笑不止。两人诗酒唱和同游桃花潭数日,临别时李白手题《赠汪伦》:“李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。”

由一段情、一首千古绝唱、一个传奇故事造就了安徽省省级旅游度假区桃花潭景区并名闻遐迩。这就是河潭文化、人文景观的独特魅力。

城市实力并不只体现在大、新、光鲜,还在于底蕴深厚。古镇、老河、名人故居是一个城市文化软实力的重要组成部分,故笔者建议文广旅、水利等部门联合开发,以运盐河、海界河、连元沙河、圩角河等河道为主体,扩容、整治后将它们有机串联起来,修缮沿岸的古镇、老河、老桥、古树、名人故居等,适度增加亭台楼阁等景物,将盐垦、红色、运河、河港等文化元素组合,构成城乡结合的岸道行游览车、河道行观光船“快旅慢游”旅游格局。一些原住民沿岸可出售旅游商品,可出租民居甚至可以做导游,机会多多则获益多多。如此,既保留、优化了天然河道,生态人文资源又转化为“富民资本”,促进乡村振兴,实现经济、社会、生态效益“三赢”,也恰合文天祥撰“北海口”诗“沧海人间别一天,只容渔父钓苍烟。而今蜃起楼台处,亦有北来番汉船”(载《嘉靖海门县志二》)之意境。

电影《上甘岭》插曲“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸……”之所以感动无数人,是因为河流凝聚着“水文化”,它们与我们靠得最近,承载着浓浓的乡愁。国务院前副总理回良玉任江苏省委书记多年。其曾在一篇回忆江苏的文章中指出:“江苏的地理地貌特征就是一个字——‘水’,水是江苏的魂。”水,同样也是海门的魂。为此,我们要吸取过去急于改造、过分开发的教训,秉承“发展与保护并行”理念,深入做好“水文章”,保持“河畅水清,岸绿景美,全民参与,共建家园”良好局面。留住身边的母亲河,保护好河港沟,让绿水长流,造福子孙!

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体

苏公网安备32068402000011号 备案/许可证号: 苏ICP备2022036442号-1 互联网新闻信息服务许可证编号:32120210016

苏公网安备32068402000011号 备案/许可证号: 苏ICP备2022036442号-1 互联网新闻信息服务许可证编号:32120210016