海门岛的生成与消失

□周荣华

嘉靖间海门首部县志, 海门岛列为山水第一,海门人对她情有所钟。

海门岛的由来

海门岛,海门县之岛也。

宋《续资治通鉴长编》记载:“国初以来犯死获货者多配隶登州沙门岛,通州海门岛,皆屯兵使者领护。而通州岛中凡两处,豪强难制者隶崇明镇,懦弱者隶东北州。两者悉官煮盐。”

通州岛中凡两处,皆在海门县。宋时,崇明属海门,海门属通州;东北州,即通州的东北。显然其意是通州海门县的岛。

《方舆胜览》一书也写到海门岛,基本同《续资治通鉴长编》,只是将“东北州”改成“东州市”。宋时,东洲镇不复存在。东洲镇为军镇,军镇所在地已成市镇,且成为海门县治。海门县两处配隶犯人水岛的管理机构在海门县治,故名东洲市(古时,洲、州相通)。

到清康熙间,顾祖禹在《读史方舆纪要》一书中,将“东北州”改写成了“东布洲”。其时距宋初已逾五百年,东洲市不复存在,而东布洲是古称,写了比较合适。其时江中属崇明镇的有“屯兵使者领护”水岛,或已并崇明本岛,或已没江,且崇明早已脱离海门独立设置。因此,海门岛成了通州东北海岛的专称。

有人以为,海门县以至南通地区,是犯人流放之地。错了。《续资治通鉴长编》说得明白,时间在“国初”。大宋初立,燕云十六州未能收复,犯人先流放海岛以示惩戒;不久,岭南蜀地、云南收入囊中,流放海门岛遂废,史书再不见记载。所谓“悉官煮盐”,那是官立盐灶,强迫劳动,和北部海湾几大盐场无关。宋初利丰监管理八盐场:西亭、利丰、永兴、丰利、石港、利和、金沙、余庆,是盐丁团煎作业,哪一个也没有“屯兵使者领护”“悉官煮盐”的条件。按《两淮盐法志》记载,盐丁缺额都是由附近农民替补,有着严格的规定。宋初两水岛的“悉官煮盐”的盐灶,随着屯兵使者离去,也熄火停煎。

那么,记载的国初海门岛约形成于什么时候,又是何时消失?

海门岛的生成

江海中沙洲的生成与消失是需要一定条件的。

唐中后期长江口,南北开阔在三百里以上。《崇明县志·疆域》载:“按旧州志,东临大海,南抵吴淞江,鸡犬相闻,北去海门县不远,西达西沙。正统间,李仲怡作《疆域志》,南去吴淞江百五十里,西隔西沙,海水七十余里。广三十里余;袤,兼新涨之涂,约三百里余。”仲怡云:“较之旧制,悬绝太甚,然以今视昔,日改月削,又大不同。于乎!无怪乎父老相传,有地坍民逃之语也。”

唐时长江口分南北泓道,以狼山为界:一狼山南侧东南向入海;一狼山西侧东北向入海。狼山西侧东北向泓道为主泓道时,狼山东南入海口,沙洲连绵,布洲是也;由布洲夹而分为东布洲、南布洲。此时狼山西侧东北方向入海口,有深潭,也有暗沙浅滩。唐中后期,长江主泓道南移,布洲夹“潮势如箭激”,大片布洲土地湮没。唐天祐四年(904),狼山西侧东北向入海口,似乎一下冒出大片沙洲,不久并连西岸海陵,成为数百平方公里的高崇陆地,静海是也(即今南通市区)。静海并接海陵后,此泓道断流;静海东北部长江发生演变,先称横江,后为北海,实际一海湾。

随之演变的是布洲夹。布洲夹在静海南四十里,成为长江新的北泓道,向东北至今姜灶港南侧处拐弯,沿着东布洲北侧向东,至当年曹严洼处拐弯向北入海。长江的南泓道由东布洲南侧向东入海。由于新的南北泓道的作用,东布洲南部坍塌,静海北部淤涨,北海面积不断缩小。

唐天祐后,由于北海西部失去泥沙来源,不可能形成新的沙洲。而布洲夹,携带泥沙源源不断,在北海出口处及曹严洼河口东侧形成沙洲——海门岛。宋初,海门县治在州东南200余里,称海门岛者,应该在属海门县区域的海内。

什么时候形成?《资治通鉴》记载:“显德五年,上闻唐战舰数百艘泊东州,将趣海口扼苏、杭路,遣殿前都虞候慕容延钊将步骑,右神武统军宋延渥将水军,循江而下。甲午,延钊奏大破唐兵于东州(洲)。”北周军队步骑、水军,能循江而下,破唐兵于东洲,说明布洲夹已有淤塞的地方。

布洲夹淤塞,新沙洲形成失去条件。因此,海门岛这生成时间,当在显德五年以前,约在显德初,也就是说稍晚于静海。

海门岛为什么称岛不叫沙呢?通常江河中涨沙称沙或洲;而海中的涨沙一般称岛。宋初人们习惯视北海为江,视北海外侧为海;海门岛位于北海外侧。

海门岛的具体位置,崔桐的嘉靖《海门县志·山》说在“县治北海中”,意思是县治北面的海中。

海门岛是什么样的?清咸丰年间通州人曹长恩在《东洲偶闻录》中有描述:“海门岛居东海中,其形如伞如菌蕈,流人又称之为菌子洲,菌柄对陆地,菌伞对大海,柄长十四五里,宽可三四里,伞最宽处八十里,渐向海外伸展紧缩呈一穹窿形。”《东洲偶闻录》记载的是当地人的残存记忆,未必准确,但可作为参考。《东洲偶闻录》题目有“东洲”二字,表明时间久远,原海门境内;“偶闻”二字,口口相传而已;言岛的形状,则大体可信。可以想象,北宋初年,北部海湾,曾是宽阔的海域;其中的海门岛,面积有数十上百平方公里,可谓一大岛。

《海门岛赋》及岛的消失

《海门岛赋》是《续资治通鉴长编》记载的通州海门岛吗?仔细读赋文,不完全是。

《海门岛赋》,为清人陆进所作。陆进,浙江仁和(今杭州)人,岁贡,官温州训导,约康熙中期,应邀通州讲学,登狼山而赋海门岛。赋未收入他的《巢青阁集》,而被收入道光《海门县志》。

我以为《海门岛赋》虚写已没海的海门岛,实写通州,展示通州的风貌,赞美了岌岌可危的通州,表达了对美好生活的向往。何以见得?

陆进《海门岛赋》开篇八字交代地点:“维阳之域,崇川之区”,随后又赋:“五山相连,周迥百里”;并且感叹曰:“诚为东北之雄州,洵乎淮扬之保障”。读到这里,谁能怀疑不是写通州呢?我却以为不完全是。陆进有:“地维海也,厥有门焉,两石并峙”句,却像在写浙江九龙江口的海门岛,至今仍在。陆进乃浙江人,把家乡的海门岛形象“移”了过来。浙江也有海门岛。

陆进在赋的序言中道:“海门岛者……岛夷卉服……在东南海中。兹登狼山眺望东北,隐隐一痕。其即是與!爰为之赋。”陆进登高而赋,眼光由狼山的“东南”而收至“东北”,停留在海门的原“海门岛”的所在:“戴青山畔”“吕四场边”。这是清初康熙年间的画面。这不是虚虚实实的谱写吗?

陆进的赋是一种艺术创造,不能由此把海门岛说成历史上的海门或者通州。那样的话,既不真实,又有损海门岛的艺术之美,因为长江口的海门岛,定格在历史记载中了。陆进作赋后不久回仁和即离世,没有来得及将赋收入他的文集。有人以《筹海图编》的海门岛图为据,判断海门岛在如东外海。我估计诗人陆进是不赞成的。

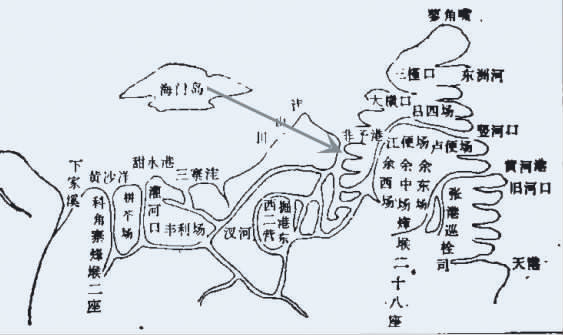

《筹海图编》中的海门岛,箭头为作者所加

理由有三:一是不符合《续资治通鉴长编》记载,该书称“通州海门岛”,而《筹海图编》为明嘉靖间著作,那时如东区域非通州管辖,怎么可能称海门岛?二是不符合崔桐的《海门县志》,崔志将海门岛列为海门山水第一。三是如东外海,没有生成海门岛的条件。

那么为什么把海门岛画在如东外海呢?这是古代作图的一种手法。审视《筹海图编》,昔日宽阔的北部大海安在?《筹海图编》展示的是南北向的画轴,北海画面浓缩了,海门岛放大了,安在哪里?就画在了外海——北部大海。这是画家的指点迷津。

那么海门岛哪去了?明《万历通州志》(1577年)记载:“海门岛在州(今南通市)东北海中……今没于海。”

历史文献留下了海门岛湮没成陆的大概时间。明弘治《两淮运司志》记载,吕四场南北距离为三十五里;而嘉靖二十九年的《两淮盐法志》则记载南北距离为五十里。约在此时,海门岛的大部分区域成了通海地区的一部分。

《海门岛赋》曰:“戴青山畔,西僧以此安禅;吕四场边,仙侣於此游戏。”虽然海门岛于明嘉靖后期已湮没,但《海门岛赋》说的大体方位未错,在原吕四场至戴青山一线的外侧,成为吕四场、余东场的一部分。其原因,由于东北季风的作用,失去上游泥沙补给来源的海门岛,东北略坍西南渐涨,慢慢位移,与通吕海脊相并,最后在万历年间基本湮没。

根据北部大海的地理形势,宋初,西部上游,基本没有水注入,东部大海,每天潮水不断。因此,海门岛不会像长江中的沙洲那样完全坍没,它只能湮没。现南通东余镇东三里的草仙台,可能是海门岛残余部分的最后标识:沙洲有草,盐民割草之地;盐民造反,躲藏之地。盐民取了个好听的名字,草仙台。如今草仙台地名仍在,如果给该地土壤做碳14测年,它的地质年代可能在千年以上。

海门岛消失了,人们对她的思念日深,《海门岛赋》塑造了她瑰丽的艺术形象,《东洲偶闻录》记录了民间对她的情思,崔桐《海门县志》则奠定了她不可变更的历史地位。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体

苏公网安备32068402000011号 备案/许可证号: 苏ICP备2022036442号-1 互联网新闻信息服务许可证编号:32120210016

苏公网安备32068402000011号 备案/许可证号: 苏ICP备2022036442号-1 互联网新闻信息服务许可证编号:32120210016